防音室の扉の自作方法を図面付きで紹介いたします。自作防音室を作る際には、扉の設計や材料選びに特に注意を払い、効果的な防音性能を確保することが成功の鍵となります。これからのセクションでは、防音扉の基本構造や製作方法について詳しく解説していきます。

扉の寸法は??

必要な材料は?

自作時のポイントは??

皆さんこんにちは、どうもです。DIY大好きぱぱさくです。皆さん、DIYを楽しんでしますでしょうか。DIY、最高ですね。防音室を製作していて常々感じます。毎日、この作業をやっていたら何て幸せなんだろう~って。現実は。。。うん、週末のDIYを楽しみに頑張って働くしかありませんよね。

ということで(何のこっちゃ~)今回は前回の防音室の壁の製作に続き、防音室の扉の製作をご紹介させていただきます。

防音室の壁自体は構成される材料を組み合わせるだけなのでそれ程難しくはありませんが、防音室の扉は扉を支えるフレームの剛性や扉とフレームのクリアランスが防音効果を左右するため、かなり精度が必要になる施工になり、諸先輩方もかなり悩まれているようでした。

私自身もフレームと扉のクリアランスは相当悩みまして、諸先輩方のサイトを見ましても、クリアランス設計の具体的な数値がなく、試行錯誤の施工になりましたので、今回私が施工した寸法も具体的に紹介させていただきますので、ご参考になれば幸いです。

はじめに:防音扉の重要性

防音室を自作する際に最も重要な要素の一つが、防音扉です。防音扉は、室内の音を外に漏らさず、外部の騒音を遮断する役割を担っています。そのため、防音室の性能や快適さを左右する非常に重要なパーツです。

適切な防音扉がなければ、どれだけ高性能な防音材を使用しても、音漏れや騒音の侵入を完全に防ぐことは難しくなります。逆に、しっかりとした防音扉を設計・製作することで、静かで集中できる環境を作り出すことが可能です。

また、防音扉は単なる遮音だけでなく、断熱性や気密性も求められます。これらの要素が組み合わさることで、快適な防音空間を実現し、音響の質を向上させることができるのです。

自作防音室を作る際には、扉の設計や材料選びに特に注意を払い、効果的な防音性能を確保することが成功の鍵となります。これからのセクションでは、防音扉の基本構造や製作方法について詳しく解説していきます。

自作防音室の防音扉の基本構造と選び方

防音扉の種類と特徴

防音扉にはいくつかの種類があり、それぞれに特徴があります。代表的なタイプは以下の通りです。

木製防音扉:軽量で加工しやすく、自作に適しています。断熱材や防音材を内部に充填できるため、コストパフォーマンスに優れています。

金属製防音扉:耐久性が高く、密閉性に優れていますが、加工には専門的な技術が必要です。

複合材防音扉:木材と金属、または特殊な防音素材を組み合わせたもので、最も高い防音性能を実現できます。

それぞれのタイプは、目的や予算に応じて選択します。

選ぶ際のポイント(素材、厚さ、密閉性)

防音扉を選ぶ際には、以下のポイントに注意しましょう。

1. 素材:木材や合板、金属、特殊防音素材などがあります。木材は加工しやすくコストも抑えられますが、防音性能は素材の厚さや内部構造に依存します。

2. 厚さ:一般的に厚みが増すほど防音性能は向上します。ただし、扉の重量も増すため、取り付けや調整に注意が必要です。厚さは少なくとも40mm以上を目安に選びましょう。

3. 密閉性:扉の隙間や枠との接合部分の気密性が非常に重要です。ゴムパッキンやシーリング材を使用して、隙間をしっかりと埋めることが防音効果を高めます。

重量と耐久性に関するポイント

重量について

防音扉の重量は、防音性能や耐久性に大きく影響します。一般的に、厚みや素材の密度が高いほど重量は増加します。

重い扉は、より高い遮音性を実現できますが、その分取り付けや調整に注意が必要です。特に自作の場合、扉の重量が重すぎると、ヒンジや枠に負担がかかり、長期的な耐久性に影響を与える可能性があります。

したがって、適切なバランスを考慮し、必要な防音性能を確保しつつ、扱いやすい重量に設計することが重要です。

耐久性について

防音扉の耐久性は、使用頻度や環境条件に左右されます。耐久性を高めるためには、以下のポイントに注意しましょう。

素材の選択:高品質な木材や金属を使用し、湿気や腐食に強い素材を選ぶことが望ましいです。

接合部分の強化:ヒンジや枠との接合部分は、しっかりと補強し、長期間の使用に耐えられる構造にします。

表面の仕上げ:塗装やシーリングを施すことで、湿気や傷から保護し、耐久性を向上させます。

適切な重量管理:重すぎる扉は、ヒンジや枠に負担をかけ、早期の劣化や破損の原因となるため、適度な重量を保つことが重要です。

総じて、重量と耐久性は密接に関連しており、バランスの取れた設計が長持ちする防音扉を作る鍵となります。

防音扉の施工で使用する道具

- ジグソー

- 電動ドライバー

- タッカー

- コーキングガン

- 丸鋸ガイド(あればベター)

- メジャー

- ホールソー(吸気ダクト用)

- 直角クランプ

- カンナ(クリアランス調整)

- トリマー

防音扉の材料

構造躯体と壁面材、吸音材、遮音材は防音室の壁と同じ材料になります。

材料の詳細は他の部材も含め下記のコンテンツで紹介しておりますので、防音室の材料の全体を把握したい方はこちらもご参照くださいませ。

【防音室自作!完全攻略】|費用・材料・施工ステップを詳しく解説!その2~材料の選定編~

- フレーム:ツーバイフォー

- 防音扉構造躯体:赤松垂木材

- 防音扉壁面材:12mm合板、12.5mm石膏ボード

- 吸音材:ダイケン吸音ウール、ニードルフェルト

- 遮音材:ダイケン遮音材 940SS

- 丁番:和気産業カラー角丁番 BK-488 102mm

- 扉鍵:丸棒ラッチ SH-LM BK45 大大

- 扉取っ手:フランス取っ手 クローム中

- 戸当り:ワンバイワン(18mm角)

- 隙間ガード:ダイソー高密度防音テープ15mm

- フレーム防音壁サイレンサー接続部の吸音材:uxcell ウェーブマット

- コースレッド:75mm

防音扉の自作手順

- フレームの自作

- フレームの防音壁、サイレンサーの自作(サイレンサーの詳細は下記のサイレンサー編で)

- 防音室の扉の自作

- 戸当りの設置

- 丁番の設置

- フレームと防音室の扉の接合、クリアランスの調整

【防音室自作!完全攻略】|費用・材料・施工ステップを詳しく解説!その7~サイレンサーの自作編~

フレームの自作

先ず、防音室の扉を設置するフレームの自作についてです。フレームには扉を設置しますので、30kg程度の重量物である防音扉を支えるだけの強度が必要になります。今回はフレーム材料にはツーバイフォーを使用しました。

失敗編

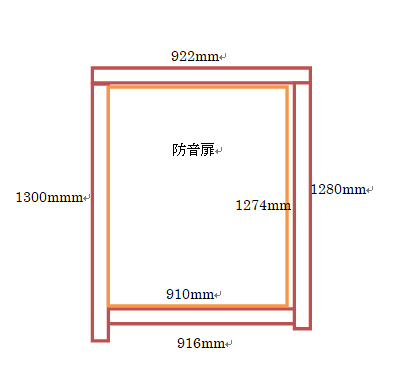

防音室の扉の設計図面(失敗編)

当初は防音室の壁一枚分910mm×1300mm(下記図面)をそのまま、防音室の扉に使う計画でした(設計図面失敗編)。一番最初に当初の計画通り、フレームに防音壁をそのまま設置しましたら、フレームが歪んでドアが閉まらなくなるトラブルが発生!これはヤバし。扉なしか!

このサイズですと扉が重すぎるのと、ツーバイフォー材だけでフレームを組みますとはフレーム剛性が確保できず扉としての機能を発揮することができませんでした。

改良編

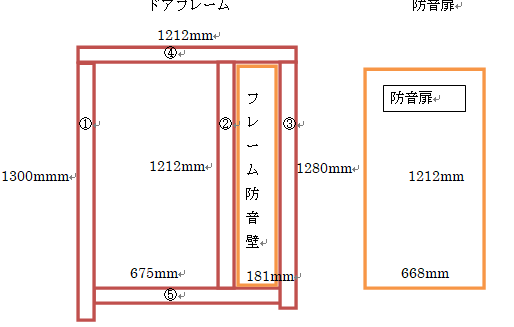

防音室の扉設計図面(実行編)

急遽、防音扉とフレーム剛性を向上させるため、下記2点の改良を加えております。

- 上記図面のように防音扉を3/4くらいのサイズに小さくする

- 扉の一部をフレームに付属する壁(フレーム防音壁)に変更する

また、防音室の扉を設置するフレーム②を追加したことで、フレームの剛性が更に増しました。

実際に扉を使用する際はフレームと扉のクリアランスが重要になりますので、フレームの直角をいかに正確に出すかがポイントになります。

フレームの接合部の直角を出すにはコーナークランプ を使用しますと上手くできますので、こちらの使用がオススメです。参考価格3500円。

ツーバイフォー同士を上手く直角に接合できたらフレームの出来上がりです。

接合は75mmコースレッドで施工しますが、下穴は必ず開けてからコースレッドを打ち込みましょう。下穴無しですとツーバイフォー材が割れます。

防音室の扉フレームの完成

フレーム防音壁の自作

フレームが出来上がりましたら、フレーム②と③の間に隙間ができますので、ここに防音室の壁(フレーム防音壁)と吸気用のサイレンサーを設置します。サイレンサーの詳細は下記「サイレンサー編」で。

【防音室自作!完全攻略】|費用・材料・施工ステップを詳しく解説!その7~サイレンサーの自作編~

フレーム防音壁断面構造

フレームの壁の構造は上記に示していますが、基本的には防音室の壁と同じで、防音室内側から合板⇒吸音ウール⇒ニードルフェルト⇒遮音材⇒石膏ボードになります。防音室の壁と異なる点は

- フレームが赤松からツーバイフォーに変わっている

- 一番外側に吸気用のサイレンサーを設置している

- サイレンサーと防音室内を接続する吸気ダクトが設置してある

です。

上記にも記載しましたが合板でフレームを繋ぐことでフレームの強度アップになります。

吸気ダクト入口

吸気ダクトの入口はホールソーで穴を開け、遮音材で写真のような加工(抽選箱の手をいれるとこみたい)をして遮音効果を高めます。

フレーム付属の防音壁とサイレンサー

また、フレーム防音壁の外側(サイレンサー側)には吸音材(uxcell ウェーブフォームマット)を設置して吸音効果を高めます。参考価格4000円

防音扉の自作

防音室の扉の構造は防音壁とほぼ同じですが、できるだけ軽量化したかったこともあり、最初は遮音材なしで自作しております(防音効果を高めるため1年後に遮音材を追加工事しました)。

構造は割愛しますね。扉を閉めた際に、ロックが掛かるよう鍵を設置しなければいけません。扉はかなり、キッチリ閉める必要がありますので鍵は上下に2箇所設置し、取っ手も2箇所取り付けました。

扉用の鍵

リンク

扉用の取っ手

この扉、まあ、とにかく重いです。重みのある素材を使わないと遮音できませんので仕方ありませんが、扉の剛性はちゃん確保しなければいけませんね。

防音扉本体

防音室の扉の設計で遮音効果を高めるポイントは、出来るだけフレームとのクリアランスを狭くすることではありますが、何せ、この扉は厚みが10cmあり、扉を開け閉めする際に、扉の先端が円を描くように動きますので、クリアランスが狭すぎると、扉とフレームが接触してしまい、クリアランスの最小化にも限度があります。

室内側には扉あての木材を設置しますので、室内からは直接クリアランスに音が入り込むことはありませんが、外側は扉を開放する関係上、戸当りを設置できませんので何らかの工夫が必要になります。

ここで、この扉外側へのクリアランスからの音漏れを防ぐ手法として扉外側の板、今回は石膏ボードですが、これを扉よりも大きくし、防音室外側からクリアランスが見えないようにすることで、クリアランスからの音漏れを最小限にしています。

戸当りの設置

扉のフレームには扉を閉めた際に、フレームの位置でしっかり止めることと、クリアランスから音がもれないようにする為、戸当りをフレームに設置します。

防音扉の戸当り

上記写真の赤矢印部分が戸当りになります。写真で使用した戸当りは10mm角の木材ですが、これを使用することで設置しない状態よりは音漏れはマシになりましたが、やはりクリアランスから漏れてくるような印象がありました。

諸先輩の中にはこの戸当りを結構太い角材で施工している方もおりましたので、私も1×1(18mm×18mm)に変更したところ、クリアランスからの音漏れがかなり解消しました。

この戸当たりは少し太目のものを使用すると防音効果が高くなるので、太めのものをお勧めします。

改善した戸当り

戸当りと扉の間に僅かな隙間ができますので、ウレタン製の隙間ガードを施工することは一般的によくやられますが、この隙間ガードは比較的密度の高いものを使用したほうがよいです。

密度が低いものよりも密度が高いものを使用したときの音漏れの騒音レベルを測定しましたら2dB変わりました。今回使用した隙間ガードはこちらです。ダイソーのものですが高密度タイプです!

戸当り隙間ガード

丁番の設置

続いて丁番の設置になります。重量の軽い扉であれば、丁番の設置は簡単ですが、重い扉ですのでそれ相応の丁番を設置しなければいけません。扉の重量によって設置する丁番の大きさが異なりますので、扉の重量を計算した上で丁番を選びます。

丁番の種類

丁番の種類とドアの大きさ、重量の目安を下記に記載いたしましたのでご参考までに。また、余談ですが丁番のサイズが76mmや89mmなどの中途半端なサイズになっているのはインチ規格がベースになっているためこういったサイズ構成になっています。

| 丁番長さ×板厚(mm) | ドア厚み×幅(mm) | ドア重量(kg) |

| 76×1.5 | 25×600 | 15 |

| 89×1.7 | 30×700 | 20 |

| 102×2.0 | 35×800 | 25 |

| 127×2.5 | 40×900 | 35 |

丁番のサイズとドアの大きさの目安

今回の防音室の扉の重量は20kg程度ですので102×2mmサイズのものを選択しました。また、同じサイズでも種類は色々ありますが、今回は防音室が不要なときは、解体して保管しておきたいため、取り外しが可能な丁番を選択しました。

また、フレームと防音扉がくっついたまま、移動させるのは重量的に困難であるため、扉を移動することを想定した場合もこのタイプを使用すると便利ですよ。品番は上記に記載しておきますね。

取り外し可能な丁番

こんな感じに真ん中のボルトを外すと二つに分かれますので、扉を設置した後でも簡単にフレームから扉のみを取り外すことができますよ。

丁番の分解写真

丁番の取り付け位置決め

先ずは丁番の取り付け位置を決定しなければいけませんね。今回は特に重量のある扉ですので、丁番の取り付け位置もポイントになります。

図面にもありますように丁番は2箇所設置しますが、荷重がかかるのは上の丁番になります。このため上の丁番の位置は扉の上から丁番と同じサイズの102mmの位置(A位置)に取り付けます。

また、下の丁番は扉の下から丁番2個分204mmの位置(B位置)に取り付けます。丁番を3つ取り付けるタイプもありますが、真ん中の丁番は扉のタルミを抑制するためだけですので、今回は設置しませんでした。

丁番の取り付け位置

丁番の取り付け位置の墨付け

丁番の取り付け位置が決まったら、実際に丁番をフレーム側に当てて、丁番の位置に印を付けます。この時に丁番の当てる位置はフレーム側の側板外際と丁番の羽根際が重なるように当てます。あとはこの位置に丁番が取り付けられるように加工します(下図)。

丁番取り付け位置 羽根際と側板外際が重なる

丁番の取り付け位置の墨付け

丁番取り付け位置の加工

次に丁番の取り付け位置の墨つけをした場所を掘り込み加工します。

そのままフレーム取り付けてることもできますが、丁番の厚み分のクリアランスが扉フレーム間に発生しますのでこのクリアランスを解消するため、丁番の厚みが出ないようフレームを掘り込みます。

今回の丁番の厚みは5mmありますので、フレームを丁番の厚み分の5mm掘り込み加工します。掘り込む方法はいくつもありますが今回はトリマーを使用して加工しました。

彫刻刀でもできますがかなりの労力が必要ですし、あまり綺麗には加工できません。

まだ、防音室が出来上がる前なので、騒音の観点から使用には気が引けますが、ここだけはご近所さんに我慢していただき、一気に仕上げました。トリマーの音はホントに凄い音が出ます。素人が出す音ではありません。

トリマー

また、トリマーで加工する際は墨の近くは綺麗に加工できない可能性がありましたので、済のラインは先に彫刻刀で切り込みを入れておきました。この切込があれは、済のライン近くまでトリマーで彫り込めば、綺麗にラインが取れます。

墨のラインを切り込み

後はこれを5mmの深さでトリマーで削っていくだけです。

トリマーで削った状態

トリマーで削っただけでは端のあたりが綺麗に仕上がりませんでしたので、再度、彫刻刀で仕上げます。恐らく、最初の墨のラインへの彫刻刀の切込が浅かったため綺麗に仕上がらなかっと思います。

彫刻刀で仕上げ

これで丁番の設置場所の加工はOKです。

丁番の取り付け

続いて、加工した窪みに丁番を当ててみますと、バッチリハマりました。二箇所、ネジどめして仮固定します。

丁番設置

扉側も予め墨付けしておいた取り付け位置に丁番を合わせてみます。

丁番仮止め

フレーム、扉のクリアランスの調整

最後にフレームと扉間のクリアランスの調整になります。そもそもクリアランスはフレームの大きさと扉の大きさで決まってしましますので、予め双方のサイズでクリアランスを設定しなければいけませんね。

今回はフレームよりも扉の寸法を縦横6mmづつ小さくし、クリアランスがたて横で6mm取れるようにしました。ただ、今回は扉の厚みが10cm近く有り、扉を開け閉めする際に扉が円周運動をするので、横方向はどれくらいクリアランスを取れば良いのかわらず、苦悩しました。広すぎてもいけませんし。

諸先輩方のサイトも参考にさせていただきましたが、こればかりは詳細な数値がなく、試行錯誤でやるしかないと。。。これはホント悩みました。今回の一番の悩みどころです。

このため、後からクリアランスの調整ができるよう、横方向の合板の大きさはクリアランスの6mmよりも3mm大きくして、とりあえず横方向のクリアランスは3mmに設計しました。

クリアランスよりも大きく設計した合板

重量のある扉の場合フレーム強度をもたせてもある程度は下に撓んでしまいますので上下方向のクリアランスは下側のクリアランスを広めに設計しました。今回は扉上部は2mm、下部は4mmのクリアランスに設計しています。

仮止めした丁番でクリアランスの確認をしてみますと、縦方向は問題ありませんでしたが、横方向がクリアランス3mmではフレームと扉が接触してしまい、元々3mm大きめに設計した合板を2mmほど、カンナで削りました。これで、横方向のクリアランスはバッチリです。

クリアランスの接触を確認したあと、丁番のネジを全て絞めて仕上げです。

丁番ネジ止め仕上げ

何回か扉を開け閉めしてクリアランスを最終確認!フレームと扉が接触する部分は、予め合板を大きく設計しているので、合板部分を削って調整。所定の位置に設置してサイズ感も確認!うん、間違いなし!!

防音扉設置確認

自作防音室の防音扉の取り付けと調整のポイント

扉の取り付け方法

防音扉を正しく取り付けることは、防音性能を最大限に引き出すために非常に重要です。まず、扉枠をしっかりと固定し、水平・垂直を正確に調整します。

ヒンジは耐荷重性の高いものを選び、扉の重さに耐えられるように設置します。扉の位置を微調整しながら、枠との接合部分が均一になるように調整してください。取り付け後は、扉がスムーズに開閉できるか、引っかかりや歪みがないかを確認します。

隙間調整と密閉性の確認

防音扉の効果を最大化するためには、隙間を最小限に抑えることが不可欠です。以下のポイントに注意しましょう。

シーリング材の使用:扉枠と扉の隙間にゴムパッキンやシーリングテープを貼り付けて、気密性を高めます。

調整用スペーサーやワッシャー:ヒンジや扉の位置を微調整するために使用し、隙間を均一にします。

扉の締まり具合:扉を閉めたときに、均一な圧力で密閉されるか確認します。必要に応じて、調整ネジや締め付け金具を調整してください。

隙間の最終確認:扉を閉めた状態で、ライトを当てて隙間から光が漏れていないか、または隙間から音が漏れていないかを確認します。これにより、密閉性の状態を正確に把握できます。

自作防音室の防音扉自作まとめ

防音扉の自作、如何でしたでしょうか。思ったより難しいですよね。

扉は可動部ですので細かい調整やポイントがたくさんあり、そこを以下に設計に反映するか重要です。

ポイントを下記にまとめてみました。

防音扉自作ポイント

- フレームは強度のある素材を選びましょう(今回はツーバイフォー)

- フレーム強度が確保できない場合は合板などの補強材を使用しましょう

- フレームは正確に直角を出しましょう

- 扉自体は出来るだけ小さく設計

- 戸当りは少し大きな部材を使いましょう(今回は1×1材)

- 隙間ガードは高密度タイプの使用を

- 丁番の取り付け位置(上部丁番は丁番と同じ長さ、下部は丁番×2の長さ)

- クリアランスは要注意(左右方向は4mm、扉上部は2mm、扉下部は4mm)

私も諸先輩方同様に防音扉の自作は苦悩の連続でしたが何とか試行錯誤の末完成することができ、喜びも一入です。今回、クリアランスや丁番の取り付けなど自分が苦労位した点や工夫した点など詳しく紹介させていただきました。

防音室自作の設計概要につきましては下記コンテンツに記載しておりますので、こちらもチェック頂けますと、防音室の自作についての理解が深まります。

【防音室自作!完全攻略】|費用・材料・施工ステップを詳しく解説!その3~設計編~

今後、防音室を自作される皆様の一案になれば幸いです。次回は「天井編」でコンテンツを配信させていただきます。

最後までご試読ありがとうございました。

コメント