このブログでは、自作防音室の設計における重要なポイントやコツを詳しく解説し、皆さまの理想の防音空間づくりをサポートします。ぜひ参考にして、成功への第一歩を踏み出してください。設計図面を元に自作防音室の全体概要を解説します。

皆さん如何お過ごしでしょうか。DIY楽しんでいますでしょうか?DIY、最高ですね。大人の男の遊びです。電動工具も自由に使いたいですよね。騒音も気にせず、サクサク使えたら、どんなに気分が良いことか。電動工具は男のロマンです。いや、ロマンでは済みません、飛行してます!まさに、ロマン飛行~!!早く、防音室が欲しい~!!!(テンション上がりすぎですんまへん)

さて、そんなわけで、防音室の設置場所に応じた構成を設計したいと思います。前回のコンテンツでは防音室の材料について配信しました。今回はそれらの材料を活用して、倉庫内にベストな防音室の設計図面を作成したいと思います。

はじめに:自作防音室の設計の重要性とメリット

自作防音室を作る際に最も重要なステップのひとつが、「設計」です。適切な設計を行うことで、防音性能や快適性、コストのバランスを最適化し、理想的な空間を実現することができます。設計段階でしっかりと計画を立てることは、後々の施工や仕上げの工程をスムーズに進めるためにも非常に重要です。

また、自作防音室の最大の魅力は、自分のニーズやスペースに合わせて自由にカスタマイズできる点です。設計を丁寧に行うことで、防音環境の向上や作業効率のアップ、さらにはコスト削減にもつながります。

初心者の方でも、基本的なポイントを押さえながら計画的に進めることで、満足のいく防音空間を自分の手で作り上げることが可能です。

自作防音室設計の基本原則

自作防音室を設計する際には、いくつかの基本原則を押さえることが成功への鍵です。まず第一に、「防音性能の確保」です。外部の騒音や振動を遮断し、内部の音が漏れないように設計することが最優先です。

次に、「音響の良さ」も重要です。適切な吸音材や反射材を配置し、クリアな音響環境を作り出すことが求められます。さらに、「耐久性と安全性」も考慮し、長期間使用できる構造に仕上げることが必要です。

最後に、「コストと施工のしやすさ」をバランス良く考え、無理のない範囲で実現可能な設計を心がけましょう。これらの原則を基に、計画的に設計を進めることが、満足のいく自作防音室を作るための第一歩です。

設計の基本原則

・防音性能の確保

・音響の良さ

・耐久性と安全性

・コストと施工のしやすさ

防音性能を高める設計のポイント

防音性能を向上させるためには、いくつかのポイントを押さえる必要があります。

まず、「遮音壁の厚みと密閉性」です。壁や天井を厚くし、隙間をなくすことで、音の漏れを大幅に減らすことができます。

次に、「吸音材と反射材の適切な配置」です。吸音材を壁や天井に適切に配置し、不要な反響を抑えることで、音響環境も向上します。また、「ドアや窓の防音対策」も重要です。防音ドアや二重窓を採用し、隙間をしっかりと塞ぐことで、外部からの騒音を遮断します。

設計のポイント

・遮音壁の厚みと密閉性

・吸音材と反射材の適切な配置

・ドアや窓の防音対策

自作防音室の室内空間の最適化とレイアウト

自作防音室の設計において、室内空間の最適化とレイアウトは非常に重要なポイントです。快適で効率的な音響環境を実現するためには、スペースの使い方や配置を工夫する必要があります。

まず、用途に応じた最適な室内サイズを決めることが基本です。例えば、音楽制作や録音を行う場合は、反響を抑えるために適度な広さと天井の高さを確保しましょう。一方、個人の作業や練習用であれば、コンパクトでも十分です(今回はDIY作業用防音室のためコンパクトです)。

次に、音響効果を最大化するために、吸音材や反射材の配置を計画します。壁や天井に吸音パネルをバランス良く配置し、不要な反響やエコーを抑えることで、クリアな音響空間を作り出せます。また、スピーカーやマイクの配置も重要です。音の反射や干渉を避けるために、適切な距離と角度を考慮しましょう(今回はDIY作業用防音室のためスピーカーやマイクの配置は考慮せず)。

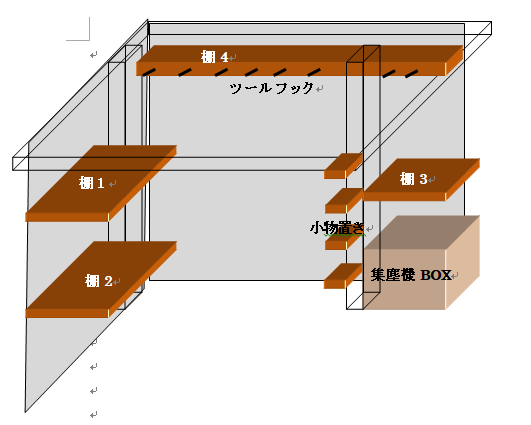

さらに、作業効率や快適性を高めるために、収納スペースや作業台の配置も工夫します。配線や換気のためのスペースも確保し、使い勝手の良いレイアウトを心がけてください。

最後に、室内の動線を意識し、出入りや移動がスムーズに行えるように設計することも忘れずに。これらのポイントを押さえることで、自作防音室の室内空間を最適化し、長く快適に使用できる空間を実現できます。

室内空間の最適化とレイアウト

・最適な室内サイズを決める

・吸音材や反射材の配置

・収納スペースや作業台の配置も工夫

・室内の動線を意識

防音室に必要な構造

- 防音壁

- 防音扉:防音室に出入りするための扉になります。扉の隙間から音が漏れやすいため工夫が必要です。

- 防音扉フレーム:防音扉は大変重いので、扉をしっかり支えるためのフレームが必要です。

- 防音天井:防音室上部を構成するための天井になります。

- サイレンサー(吸気、排気):換気用の換気扇に取り付けるサイレンサーです。換気部は音もれしやすいのでサイレンサーが必要です。

- 集塵機排気システム:DIY作業用の防音室に必要アイテムです。集塵機からの排気熱を逃がすためのダクト等になります。

防音室設置場所

防音室の設置場所はガレージ脇にある、倉庫内に設置を決めていましたので、この場所にどういった構成で防音室を構築するか決めなければいけません。この倉庫は写真の通り、ガレージと住宅の高低差を利用した高床式のウッドデッキの内部を倉庫に活用できるよう建築したものになります。

これは私が考案し、施工業者にお願いして施工したモノになりますが、とても使い勝手がよく、ガレージの外観も損ねずに倉庫が設置できたので、我ながら名案の倉庫です。こちらの倉庫は奥行1.3m、幅4m、高さ1.4m程ありますので、幅は半分も使えば十分ですね。

写真にもありますが、扉もついていますので、これも活用すれば二重扉になり、防音効果の向上が期待できます。

ガレージ脇倉庫外観

既存倉庫内部

防音室設置場所については候補となる設置場所も含め下記コンテンツにて詳しく紹介していますのでご参照くださいませ。

【防音室自作!完全攻略】|費用・材料・施工ステップを詳しく解説!その1~防音室の設置場所~

防音室の材料

防音室の構造は主に壁を構成する木材(構造躯体+壁面材)、音を吸収させる吸音材、音を遮る遮音材の3つになります。防音室を構成する材料には各社から色々な素材が販売されておりますので、それぞれの特性を考慮して好みの材料を選べば良いですが、安く高性能な材料と作業性を考慮しての選択がポイントなります。

- 防音壁構造躯体の選定:赤松垂木材(ドア枠:ツバイフォー)

- 防音壁壁面材の選定:下地合板12mm、石膏ボード12.5mm

- 吸音材の選定:ダイケン 吸音ウール455、ニードルフェルト

- 遮音材の選定:ダイケン 遮音シート940SS

- 換気システム:換気扇 山善(YKF-15)、吸音材 uxcell 吸音マット 50x500cm

上記の材料以外にも防音室を自作する際の各材料をメリットデメリットも含め下記コンテンツにて紹介していますので詳しくはこちらを参照くださいませ。

【防音室自作!完全攻略】|費用・材料・施工ステップを詳しく解説!その2~材料の選定編~

自作防音室各パーツ実際の設計

防音壁について

既存倉庫の簡単な図面と、防音室の構成を図に示してみました。既存倉庫には奥に住宅の基礎(擁壁1,2)があり、天井にはウッドデッキとそれを支えるフレームからなり防音天井の厚みが85mmますので、必要な防音壁は手前側の一面の1300mm×1820mmになります。

使用する材料の合板と石膏ボードのサイズが910mm×1820mmになるため防音壁は910mm×1300mmを2枚用意することになります。

また、「防音壁1」には換気扇を取り付けますので、壁外側には、サイレンサーを設置します。

既存倉庫の概略、防音室構成の設計図面

防音室構成部材の設計図面

防音室奥側は住宅の基礎部分になりますので、ここは防音壁を省略できます。こちらの倉庫を選んだ理由の一つが防音壁を省略できることで、このメリットは最大限に生かしちゃいます。コスト削減にも有効ですね。

防音壁1、2の実際の製作工程については下記コンテンツにで詳しく解説しております。工程中の製作写真も交えて解説しておりますのでこれから防音室の自作を考えているDIYおとうさんのご参照になりますと幸いです。

【製作費4万円】防音効果Dr:40達成!!DIYおとうさんの防音室自作4~防音室の壁の製作~コストパフォーマンスに優れた材料や構造のポイントは?

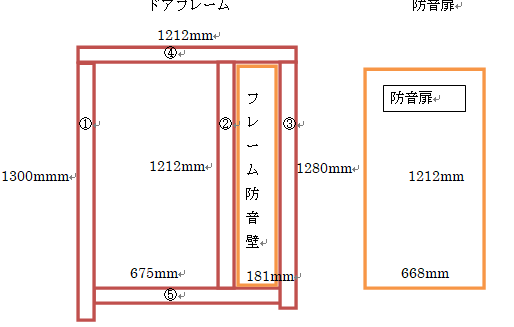

防音扉、扉フレームについて

防音扉は設計図面の右側に相当します。防音扉は防音壁の役割もありますので扉自体の構造は防音壁と同じになりますのでかなりの重量物になります。この重量物を開け閉めするにはかなり強固な構造のフレームが必要になります。

今回はフレームの強度を確保するために、フレーム材料にはツーバイフォーを選択し、更にフレームの強度アップと防音扉の軽量化を狙い、防音扉を3割ほど小さくし、フレームの一部に防音壁を設けました。この壁自体の面積は小さいですが、この壁が耐力壁になり、重量のある防音壁をフレームに設置した際のフレームの歪みを防いでくれます。

実は、最初の施工段階で防音壁1枚分をそのままフレームに設置しましたら、フレームが歪んで、扉が閉まらなくなりました。扉のフレームの歪み改善方法も含め実際の作業工程でご紹介します。詳しくは下記「防音扉編」で!

【製作費4万円】防音効果Dr:40達成!!DIYおとうさんの防音室自作5~扉の製作編~防音室の扉の構造、製作方法を図面付きで解説!!

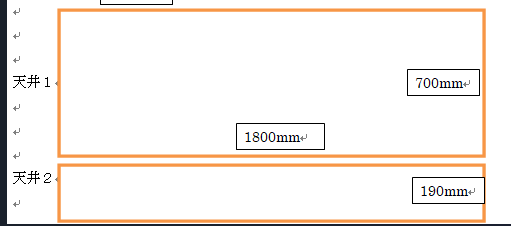

防音天井について

防音天井は、既存ウッドデッキのフレームが真ん中にありますので、天井自体は二つに分割し、設計図面面では天井1、天井2を作製しました。構造は防音壁と同一にしたのですが、石膏ボードを使いますと、さ、流石に重いです。実は、最初に作製した天井は、12mmの合板と12.5mmの石膏ボードを使用しましたが、重すぎて自分ひとりの力では持ち上がりませんでした。。。

妻にも手伝ってもらいましたが大怪我寸前(冗談ではありません)で、敢え無くこのプランは断念。天井は設置時の負担も考えると極力軽量化する必要がありますので、軽量化方法等詳しくは下記の「天井編」でお伝えさせていただきます。

【製作費4万円】防音効果Dr:40達成!!DIYおとうさんの防音室自作6~天井編~

サイレンサーについて

サイレンサーは防音室には必須です。防音室の構造は完全な密閉空間になりますので、換気をするには換気扇が必要になります。ただ、この換気扇が仇となって防音壁で遮音しておるはずの騒音が換気を通じて防音室外にダダ漏れになってしまいます。

ここで必要になるのがサイレンサーです。換気扇の排気側に設置することは勿論ですが、吸気部分にも同じくサイレンサーが必要になります。

今回は換気扇を防音壁1に設置しますので、が設計図面にもありますがサイレンサーは同じく防音壁1に設置します。

また、吸気側のサイレンサーの設置位置は悩みましたが、換気扇から、一番遠い位置に設置するのが換気効率が良くなると考え、防音扉フレームに付随する防音壁外側に設置することにしました。詳しいサイレンサーの製作方法、作業工程は下記コンテンツにて記載しておりますのでご参照くださいませ。

【製作費4万円】防音効果Dr:40達成!!DIYお父さんの防音室自作6、~防音室製作には必須!!詳しい図解付き換気用サイレンサーの製作の解説~

集塵機排気システム

最後は集塵機の排気システムです。集塵機自体は当然ながら通常の防音室では使用しませんが、DIY用や工作室用の防音室では必須ですよね。こちらはDIY用の防音室施工の方のご参考までに。

なぜ、このシステムの提案をしているのかと申し上げますと、実は防音室施工終了後にこのシステムの必要性に気づき、後から施工したので結構大変でした。最初に設計していたら施工が楽だったのですが、防音壁に後から排気用の穴を開けて、ダクトを通すのは面倒なのでできれば先に計画すると良いです。

ですので、これからDIY用防音室を施工する方はぜひ参考にしていただきたいです!排気用のダクトは防音壁2の下あたりに開けて何とかダクトを通しました。

また、こちらも詳細は集塵機排気システム編でお伝えさせていただきます。

【製作費4万円】防音効果Dr:40達成!!防音室自作番外編、集塵機の騒音に困っていませんか?~DIYによる集塵機防音化、排気熱対策方法~

自作防音室の仕上げ

自作防音室の仕上げの内容は防水・防腐塗装及び、内壁面への吸音材の設置になります。

防音室の設置場所は倉庫内ですので、雨に濡れる可能性は低いのですが、外に設置していることには変わりないので防腐効果も考慮し、防腐剤入りの塗料を塗装しました。

塗装が完了したら組立ですね。

吸音材については防音壁内に内蔵されていますが、あくまでも防音壁内で吸音させるため、防音壁の内壁で反射した音はまともに私に直撃してきます。トリマーやディスクグラインダーの騒音レベルは100dB以上になりますのでタマッタもんじゃありませんよね。

そこで、防音壁内壁にも吸音材を設置して、反射音の直撃を防具必要があります。

また、防音室内部は密室で外部の光が全く入らないので蛍光灯で光源を設置しました。これらの仕上げ工程の詳細は下記にコンテンツにて紹介しておりますので仕上げ詳細をご参照くださいませ。

【製作費4万円】防音効果Dr:40達成!!DIYおとうさんの防音室自作7~仕上げ~

自作防音室の製作費用

今回、私が製作した防音室は設置場所や材料選定を工夫することで合計で4万円です。4万円で防音効果Dr40の防音室が手に入るのでしたら安い?高い?如何でしょうか。市販品に比べれば圧倒的に安いですよね。

簡易タイプの市販防音室ですと1畳サイズで30万円程度でDr25くらいですので、価格、性能を考えれば満足いくものです。

材料コストで比較的高いのは吸音材とコンパネになります。吸音材は吸音ウール、ニードルフェルト、吸音マットを合わせると13500円になりますので、この材料を如何に安くて効果的なものを選定するかが、重要なポイントになってくるかと思います。

製作費用を抑える詳しいポイントについては下記コンテンツにてまとめておりますのでこちらもご参照ください。

【製作費4万円】防音効果Dr:40達成!!DIYおとうさんの防音室自作9~製作費用を公開いたします、安い材料を使った結果は~

防音室の防音効果の検証

自作防音室の性能がどれだけあるかは興味深いとこですよね。ヤマハさんやカワイ楽器さんの市販品の防音室でも防音の効果はDr30~40ですので、自作でDr20もあれば合格ではないでしょうか。当方では騒音アプリを使って、電動工具の防音効果を検証したところDr40を達成していることがわかりました。

遮音材や構造躯体の選定、防音室の設置場所の工夫が防音効果の向上に繋がっているのではないかと思います。

騒音アプリも何種類か使ってみて検証しましたので、騒音アプリの使い勝手も含め下記コンテンツにて自作防音室の防音効果を紹介しますのでご参照くださいませ。

【製作費4万円でDr:40達成!!】DIYおとうさんの防音室自作8~防音効果の検証、自作防音室の防音効果は??~

自作防音室のよくある設計ミスとその回避策

自作防音室を作る際には、多くの方が経験する共通のミスがあります。これらを事前に理解し、適切な対策を講じることで、より効果的で満足のいく防音空間を実現できます。

1. 壁や天井の薄さや隙間の放置

【ミス】壁や天井を薄く作ったり、隙間を完全に塞がずに施工してしまうケースです。これにより、音漏れや外部の騒音侵入が増加します。

【回避策】厚みのある遮音壁を採用し、隙間や開口部はしっかりとシーリングや防音テープで封じることが重要です。二重壁や吸音材の追加も効果的です。

2. ドアや窓の防音対策不足

【ミス】防音性の低いドアや窓を使用し、隙間を放置することで、音漏れや外部騒音の侵入を招きます。

【回避策】防音ドアや二重窓を選び、隙間には防音パッキンやシーリング材をしっかりと施すことが必要です。窓には吸音ガラスや防音カーテンも検討しましょう。

3. 換気や電気配線の軽視

【ミス】換気や配線のための穴や配管を適当に設置し、防音性を損なうケースです。これにより、音漏れや空気循環の問題が生じます。

回避策】換気扇や配線は、防音ダクトや吸音材で囲い、音漏れを最小限に抑える工夫をしましょう。設計段階でこれらのことを考慮しましょう。

自作防音室設計概要のまとめ

では、防音室の設計図面のまとめです。防音室の全体像につきましては設計図面にしました通り①防音壁、②防音扉、③防音扉フレーム、③防音天井、④サイレンサー、⑤集塵機排気システム(工作室用、DIY用)になります。

今回は、住宅の基礎部分も活用した防音室になりますので防音壁の一部が省略できましたが、皆さんも設置場所を選ぶ際は、うまくコストメリットが出る場所を選択することが良いです。

また、防音室の利用方法は色々ありますが私の場合はDIYの活動拠点として利用しており、日々DIYを楽しんでおります。詳しい活用は下記コンテンツにて。

DIYお父さんの防音室の活用と改良~夢とロマンをお届けする拠点に~

また、今回はカッコ良く(大して格好良くありませんが)設計図面の概略を紹介させていただきましたが、実はこの図面は防音室施工後に作成した物で、実際の施工で使用した図面はこちら。ドン!

防音室設計メモ(手書き)

まあ、設計図面といいますか、メモですね。最初にしっかりとした設計図面を作製すればよかったのですが、施工途中でプランがコロコロ変わりますので、なかなか最初に作製した設計図面通りにはいかないので、こんな、メモ設計図面になりました。次回以降は各構成部材の詳細について解説させていただきます。

最後までご試読ありがとうございました。

コメント