防音室の自作で使用する材料について紹介いたします。自作防音室を作る際に最も重要なのは、適切な材料を選ぶことです。材料選びは防音効果だけでなく、施工のしやすさやコスト、耐久性にも大きく影響します。以下に、効果的な材料選定のポイントと具体的な選び方について解説します。

防音室を自作す材料はどんなもの??

材料選定のポイントは??

みなさんこんにちは。ぱぱさくです。前回、防音室の設置場所について解説いたしました。

【防音室自作!完全攻略】|費用・材料・施工ステップを詳しく解説!その1~防音室の設置場所~

さて、今回はいよいよ実際の防音室の設計に入ります。防音室の設計自体も、私自身当然初めてでしたので、使用する材料や構造も含め、作業を進めながら何度も見直した後に完成いたしましたので、私が施工しながら実際に感じたポイントも交えて解説させていただきます。

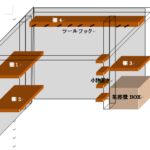

上記で「設計」などと大袈裟なことを述べましたが、実際は①頭で考え続け、②イメージして、③簡単にメモして、④実行する。だけのいい加減なものですので、失敗を減らすためにも本来はしっかりとした、図面を作製した方がよいです。

その結果、途中で何回もプランを変更しました。。。ただ、この程度でもしっかり作製は出来ましたので、私のメモ設計図面をご参考までに(参考にもならなさそうですが)。

私のいい加減な設計メモ

防音室の材料選定:はじめに~防音室の材料とは~

防音室の構造は主に構造躯体となる木材、音を吸収させる吸音材、音を遮る遮音材の3つになります。また、これらの構成以外に設計のキーになるのが換気システムの構築です。

防音室は完全に密閉された空間になるため空気を循環させる換気システムが必須要件になりますが、当然換気を行うため換気する吸気部分、排気部分から音が外に漏れるため、音を外に漏らさない換気システムを構築します。

また、DIY用の防音室には集塵機が必要になりますが、集塵機の排気には熱があり、防音室内の気温上昇の原因になりますので、DIY用の防音室設計時には集塵機の排気システムの構築も必要です。

自作の前提条件ですが、下記の「DIY作業中の騒音対策ガイド!」のコンテンツでもご紹介いたしましたが、今回は通常の屋外での自作になりますので、使用する工具は、電動ドライバー及びシグソー程度の比較的騒音レベルが低い工具になります。

【DIY作業中の騒音対策ガイド】静かに作業を進めるための効果的な方法まとめ

これを前提に防音室として加工できる材料を選定する必要がありますよね。さて、実際にどんな材料を選定するか見ていきましょう。

自作防音室に最適な材料の選び方とポイント

自作防音室を作る際に最も重要なのは、適切な材料を選ぶことです。材料選びは防音効果だけでなく、施工のしやすさやコスト、耐久性にも大きく影響します。以下に、効果的な材料選定のポイントと具体的な選び方について解説します。

1. 目的に応じた材料の種類を理解する

防音室の材料は大きく分けて以下の3種類があります。

- 吸音材:音の反射を抑え、室内の音響環境を整えるために使用します。例:吸音パネル、ウレタンフォーム、グラスウール。

- 遮音材:音の伝播を防ぎ、外部や隣室への音漏れを抑えるために使用します。例:遮音シート、重厚な壁材、二重壁構造。

- 防振材:振動を抑制し、壁や床の振動伝達を防ぎます。例:防振ゴム、防振マット。

2. 材料の性能とコストのバランスを考慮する

高性能な材料は高価になりがちです。予算に応じて、最も効果的な組み合わせを選ぶことが重要です。例えば、壁には遮音シートと吸音パネルを併用し、床には防振マットを敷くなど、コストパフォーマンスの良い組み合わせを検討しましょう。

3. 施工性と耐久性を重視する

材料は施工しやすく、長期間効果を維持できるものを選びましょう。特に自作の場合は、扱いやすさも重要です。軽量で取り扱いやすい吸音材や、施工時に怪我しにくい材料が良いです。

自作防音室の構成材料

下記に防音室の構成材料の分類と具体的な素材を提案します。

自作防音室の構成材料の一例

今回、私が使用した材料は下記になりますので先にご紹介します。防音効果やコスト面を考慮して選定し、実際に施工した構成になりますので是非ご参照いただければと思います。

なお、今回は野外への設置でしたので防振材は使用しませんでした。

- 防音壁構造躯体の選定:赤松垂木材(ドア枠:ツバイフォー)

- 防音壁壁面材の選定:下地合板12mm、石膏ボード12.5mm

- 吸音材の選定:ダイケン 吸音ウール455、ニードルフェルト

- 遮音材の選定:ダイケン 遮音シート940SS

- 換気システム:換気扇 山善(YKF-15)、吸音材 uxcell 吸音マット 50x500cm

防音壁構造躯体材料の選定

先ずは、防音壁の構造躯体です。

前回のコンテンツで設置場所については倉庫内への設置を決定いたしましたので、倉庫自体の構造躯体も利用できますが、防音壁自体がかなりの重量のある構造物なので、防音壁の強度を確保できる材料が必要です。

ツーバイフォー

構造躯体は要するに壁の枠になる躯体です。

強度を持たせる上で一番ベストなのは住宅の建築にも使われているホワイトウッド、いわゆるツーバイフォー(2×4)が良かったのですが、これを使用するデメリットとしては、重くなることとコスト高になることです。

ただでさえ重量物となる(理由は後ほどご説明)防音壁に重いツーバイフォーを使用してしまうと更に防音壁の重量がましてしまいます。ちなみにツーバイフォーの重量は約(幅)89mm×(高さ)38mm×(長さ) 1820mmで2.7kgになります。

これを、仮にひとつの壁に3本使用するとこれだけで約9kgになってしまします。お、重いですね。

また、お値段も1820mmで1本辺り700円以上しますので、まあまあ高いです。

垂木用赤松材

最終的に選定したのが、垂木用の赤松!

これはコストパフォーマンスに優れていますし、重量も軽いです(ツーバイフォー材の約半分)。

サイズは約(幅)60mm×(高さ)30mm×(奥行)(長さ)4000mmで6本セットで2500円でした。

垂木系は複数本数で販売するまとめ買になってしまいますが、1本あたりの単価が安いので大量消費する施工にはオススメです。他の諸先輩も、これを使用していたので参考にしました。

欠点としては長さが長いので、普通の車では運搬できませんので、ホームセンターのカットサービスを利用して長さを短くしてから、持ち帰るか、貸出用の軽トラを借りましょう。

私は自家用車がハイエースでしたのでギリギリ車内に入りました(ラッキー)。

あと、強度もツーバイフォーに比べれば弱くなるので、強度が必要で正確な寸法が求められて変形させたくない場所には使用しないほうが良さそうです。

ドア枠は当初は赤松で製作しようと考えていましたが、ドア自体も防音壁の役割がありますのでドアの重量もかなりのものになる(私の場合約30kg)のと上記のとおり、少しでも防音効果を向上させるため、ドアとドア枠の正確なクリアランスが要求されますのでここだけは奮発して(大袈裟な~)ツーバイフォーを使用しました。

防音室のドアの製作方法については下記コンテンツに記載しておりますが、防音室の扉の自作はクリアランスの調整や丁番の取り付けなどのポイントも記載していますのでこれから防音室を自作される方はご参照くださいませ。

【防音室自作!完全攻略】|費用・材料・施工ステップを詳しく解説!その5~防音扉の製作編~

防音壁壁面材の選定

防音壁の役割とましては、遮音効果の発揮と壁面強度の確保があります。また、遮音効果を向上させるためには重量のある素材を使用しなければいけません。

石膏ボード

一番ベストなのは住宅用建材の石膏ボードですが、強度がいまいち足りませんので強度のある材料との組み合わせが必要です。石膏ボードは比重も高く防音効果に優れており、住宅用の内装建材として使われる安価な定番の材料です。

デメリットとしては上記に記載したように強度が出ないことや、廃棄の際は産業用廃棄物となり廃棄処分に費用がかかることですので、その辺も考慮して取り扱う必要があります。

【吉野石膏】プラスターボード(標準タイプ)ベベルエッジ12.5ミリ【3×8】2420×12.5×910ミリ【宅配便出荷不可】 990円

合板

今回は強度を確保する材料には住宅用の下地合板12mmを選択しました。防音効果と強度を確保するのであれば合板の厚みは12mmが良いです。

遮音効果としては石膏ボード>下地合板になります。一方で防音室の壁内部には音を吸収させるための吸音材を設置しますので防音壁内部には音を通過させ防音壁内部で音エネルギーを吸収させる構造が好ましく、石膏ボードと合板の配置の理想は防音室内側壁に合版、防音室の外側に石膏ボードがベストです。

ただ、今回、私の場合は防音壁外側に換気用のサイレンサーを取り付けるため、サイレンサーを設置するだけの強度が防音壁外側に必要になりますので、防音室の壁の外側に合板を配置しました。

また、同じ石膏ボード、合板でもダイケン工業さんからは遮音効果と吸音効果を併せ持った防音壁専用のものも販売されておりますので資本に余裕のある方はこちらを使用するのも良いです。

有孔ボード

防音壁材で最も認知されているものは、主に貫通孔加工が施された吸音壁材です。

有孔ボードタイプはダイケンさんから販売されているハピア 住宅向け壁・天井下地材 防音パネル18シナN 2枚18mm厚さ、910×1820mmがあり、有効ボード及び多孔質素材(インシュレーションボード)、遮音材の3層構造になっており、有孔ボードのこの穴から抜けた音のエネルギーを背後層の多孔質素材で吸収させることで吸音する仕組みです。

資金に余裕のある方はこちらを防音室内側の壁に使用するのもおすすめです。お値段は2枚入りで25000円なり。

また、防音パネル18シナNは下地用のパネルのため、使用の際はクロス仕上げが必要になります。

大建工業【防音パネル18シナN WB0206 2枚入】DAIKEN ダイケン 価格25900円

防音パネル18シナN仕様

サイズ:18mm厚さ、910×1,820mm

梱包・入数:四辺ダンボール角当て2枚(3.31平米)入り

重量:14kg/枚(面密度:8.5kg/平米)

基材:有孔合板、インシュレーションボード

表面:6mm厚さ、有孔シナ合板(穴径7mm、ピッチ25mm)

裏面:リサイクル塩ビ樹脂高密度遮音層に布張り

遮音パネル10(ダイケン)

合板と制振マットを積層したクロス仕上げ用防音下地材はGB01011-S(2枚入り価格13680円)はある特定の周波数で遮音性能が落ち込む現象(コインシデンス効果)が起こりにくく、特に高音域での性能低下がほとんど発生しないのが特徴です。

「遮音パネル10」は合板を使っている分、「遮音パネル12.5」よりもパネル強度が高く、軽量なのがメリットです。

遮音パネル10 2枚 3.31平米 メーカー直送 GB01011-S ダイケン 大建工業 19580円

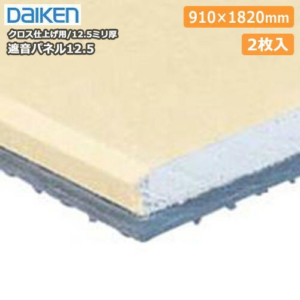

遮音パネル12.5(ダイケン)

石膏ボードと制振マットを積層したクロス仕上げ用防音下地材はGB0104(2枚入り10320円)もある特定の周波数で遮音性能が落ち込む現象(コインシデンス効果)が起こりにくく、特に高音域での性能低下がほとんどないのが大きなメリットになります。

遮音性能は「遮音パネル12.5」の方が石膏ボードを使用している分、「遮音パネル10」よりも少しだけt高くなっています。

遮音パネル12.5 2枚 3.31平米 メーカー直送 GB0104 ダイケン 大建工業 14630円

吸音材料の選定

吸音材の効果、役割

吸音材料はその名のとおり、音を吸収させ、防音室内部で発生した音を防音室内で減衰させるために必要になります。これがないと、いくら遮音効果の高い防音壁を構成しても音が反射するだけで音源がなくなりませんので必ず設置しましょう。

吸音材料の音を減衰させる理論としては、音エネルギーは空気を振動させますので、その空気振動を吸音材料に伝え、吸音材が振動し、空気振動を熱エネルギーに変換することで空気振動を減衰させます。

このため、吸音材材料の特性としては空気振動が吸音材内部まで伝わらないといけませんので内部構造に連続性のある素材が必要になります。

非連続構造の材料は吸音効果はほとんど期待できませんので、連続性のない材料を選択しないよう注意が必要です。

発泡スチロール、スタイロフォーム

よく選択しがちなのが「発泡スチロール」や「スタイロフォーム」です。こちらは住宅の断熱材として使用され、一見、吸音効果もありそうですが、気泡が単相で非連続層ですので音エネルギーが素材内部まで伝達されず吸音効果が期待できませんので発泡スチロールとスタイロフォームは選択しないようにしましょう。

グラスウール、ロックウール

グラスウール、ロックウールについて

吸音効果が期待できる素材は、住宅用建材のグラスウールやロックウール、車のデッドニングにも使用されるニードルフェルトになります。グラスウールの原材料は短いガラス繊維でできた綿状の断熱材で、ロックウールの原材料は玄武岩など天然の岩石を繊維状にした断熱材です。

これらはホームセンターでも安価で販売されていますので購入しやすい素材になります。

他にはポリエステル素材の吸音ウールもあります。

グラスウール、ロックウールの密度

ガラスウール、ロックウールは密度別により種類があり密度が高いほど吸音するための空気室がより細分化されますので、吸音効果が優れますが重量が重くなるデメリットがあります。

グラスウールの密度は10kg/m³・16kg/m³・24kg/m³・32kg/m³、ロックウールはグラスウールよりも密度が高いものが多く60kg/m³・80kg/m³・150kg/m³・200kg/m³などがあります。密度が高いほど、中低音域の吸音に優れ、密度が低いほど中高音域の吸音に優れますので、組み合わせて使用するのも良いですね。

グラスウール、ロックウールの注意点

これらのガラスウール、ロックウールのネックは素材が短い繊維で構成されていますので作業中に繊維が手に刺さってチクチクするのと、吸引すると噎せますので要注意です。作業する際は必ず保護メガネや防塵マスクなどの保護具は使用しましょう。

ボードタイプのグラスウール、ロックウール

また、グラスウール、ロックウールは通常、ナイロンの袋に封入されていますが、圧縮されボードタイプになった、グラスウールボード、ロックウールボードもあります。

更に、ボードの表面をガラスファイバーで被覆し取り扱い性を向上したGCボードやMGボードもあり、こちらはそのままの状態でしたら手で触ってもチクチクはしませんが、切断してしまうとチクチクが発生しますので加工の際は注意が必要です。GCボードは10枚組で約30000円、MGボードは6枚入りで22000円になります。

GCボード【50mm・小型】(605×910mm 10枚入)厚手ガラスクロス貼り 30000円吸音ウール

吸音ウールは密度が24kg/m3でガラスウールに近い密度です。一番の特性は繊維が太くて長いので手で触ってもチクチクしないことと吸引しても人体へのダメージが低いことです。私は肌が弱いので迷わずこちらを選択しました。

ダイケン「吸音ウール455」

ダイケンさんの吸音ウールはお値段も50mm×415mm×1215mmで1枚900円程度(6枚入り5500円)で安価です。施工時のダメージを少しでも軽減したい場合はポリエステル製の吸音ウールがオススメです。

ラノーライズ製「ライズウール」

ポリエステル製の吸音ウールは大建工業意外にもラノーライズさんの「ライズウール」があり、サイズはダイケンさんと同じく50mm×415mm×1215mmになります。お値段は少しお高めではありますが10枚入りで11500円になります。

[ポリエステル吸音材]ライズ吸音ウール【厚さ50mm】 1枚 910mm×455mmサイズ / 10枚セット

フクビ製「吸音ウール」

フクビさんの吸音ウールは上記2社と異なる点は長さが10mになっているロール状の吸音ウールになり、長さを長く使用したい場合はフクビさんの吸音ウールがおすすめです。お値段は10mで21200円になります。

リンク

ニードルフェルト

ニードルフェルトは車の断熱防音材にも使われる定番の吸音材になり、厚みが吸音ウールと異なり、薄いのが特徴です。厚みを薄くしたい場合や吸音ウールと組み合わせて使い際などにおすすめです。

お値段は10m巻で4000円程度であり、コストパフォーマンスもOKです。

ちなみに私の場合、当初は防音壁の厚みを薄くしたかったため、吸音材にはニードルフェルトを使用する予定でしたが、施工途中で計画を変更し、ある程度厚みのある防音壁を設計しましたので、最終的には吸音ウールを使用しております。

ただ、ニードルフェルトを先に購入していたので、吸音効果を高めるため、吸音ウールにニードルフェルトを組み合わせる設計にしました。

また、防音室内部での音の反射を防止する目的で、防音室の内壁にはパンチカーペットを貼ることにしました。これがないと、防音室内部での音の反射がすごく、自分が音でやられてしましますので、これ、意外と重要です◎。

遮音材料の選定

遮音材の効果

防音壁の内部構造で吸音材料の他に必要となるのが遮音材料になります。吸音材だけでは防音室内で発生した音を外部に伝えてしまうため、音の伝達を遮る遮音材が必要です。

石膏ボードや合板でもある程度の遮音効果は発揮できますが、遮音効果をより高めるために遮音材料も設置したほうが良いです。素材は高比重物質混入オレフィンシートなどになります。

遮音シート1枚分の遮音効果は12mm合板と同等と言われており、複数枚使用したほうがより遮音効果が高くなります。

また、遮音材料の使用によりコインシデンス効果(特定の周波数で遮音性能が低下する現象)の発生を抑えます。

遮音材の種類

遮音材料の代表的なものにはダイケンの遮音シート940SS(厚み1.2mm)及びサンダムCZ12(厚み1.2mm)、パナソニック遮音シートZ(厚さ1.0mm)などがあり、東邦亜鉛 SC-08(厚み0.8mm)お値段ダイケンが10mで3500円、パナソニックが10mで約4500円、サンダムが約3200円、SC-08が4900円になります。

違いは面密度になり、ダイケン及びサンダムが2.1kg/m2、SC-08が2.4kg/m2になり、密度が高いほど遮音効果が高くなります。

より薄くて、防音性の高い遮音材を選択したい場合はSC-08を選ぶとよいです。

リンク

ちなみに私はお値段も考慮し、ダイケンの940SSを選択しました。

ダイケン940SS

換気システムの構築

防音室における換気システムの必要性

防音室設備で必ず必要とされるのが、換気システムです。

防音室は密閉性が高くなるよう施工しますので、そのままですと全く換気ができません。窒息してしまいますよね。

なので換気システムを構築しなければいけないのですが、これが容易ではありません。詳細は換気扇の下記施工コンテンツで述べさせていただきますが、給排気部分に音漏れを防ぐサイレンサーを付随させなければいけません。

【防音室自作!完全攻略】|費用・材料・施工ステップを詳しく解説!その7~サイレンサーの自作編~

換気扇自体は一般的な埋め込み型の換気扇から、熱交換機能のついた防音室専用の換気扇もありますので予算に余裕があり、サイレンサーの構築が面倒な場合は防音室専用の換気扇も良いですね。

熱交換型換気扇

熱交換型換気扇のメリット

- 同時給排気が可能なため、吸気口を別で設置する必要がない。

- 換気扇自体に防音効果があるためサイレンサーや防音フードの設置不要

- 防音室内の温度を一定に保ちやすい

熱交換型換気扇のデメリット

- 値段が高い

- 熱交換型であるため防音室内で発生した熱を外部に逃がしにくい(暑さ対策にならない)

ダイケンDKファンNK08タイプ11型

給気と排気が1台でOK。快適な室内空気環境をつくり出す「DKファン」。

ドアのアンダーカットやガラリ等を設ける必要がありません。給排気が完全にセパレートになっており効率の良い換気が可能です。

価格は40000円程度ですのでそれなりのお値段はしますね。

三菱ロスナイ

三菱からロスナイという商品で販売されています。

こちらも給排気同時型で空気清浄フィルターを搭載しているため、吸気時の外気のホコリや花粉を除去します。お値段は準寒冷地温暖地仕様で18000円ほどですので、DKファンよりはお安めです。

埋め込み型換気扇(一般台所用換気扇)

埋め込み型換気扇は台所等で使われる一般的な換気扇になります。

埋め込み型換気扇のメリット

- コストパフォーマンスに優れている

- 熱交換型でないため防音室内で発生した熱を外部に排出しやすい(夏場の暑さ対策可能)

埋め込み型換気扇のデメリット

- 換気時に防音室内と外部が直接繋がるため、防音効果が減衰する

- これを防ぐために、サイレンサーを付随させるか、防音フードを設置させる必要がある

山善 YKF

山善のYKFはラインナップも多く、使いやすい換気扇です。お値段はYKF-15の数字はファンの大きさを示しており、15ではファンの直径が15cm、20であればファンの直径が20cmとなります。

1畳程度の防音室でしたらYKF-15で十分かと思います。真夏でもスースーするくらい風の通りがよいです。お値段はYKF-20で6000円、YKF-25で9000円になります。

とういことで私は、通常の換気扇を購入し、防音室仕様に改良することにしました。大きさはあまり大きくない方が良いのと価格もある程度安価な方が良かったので山善のYKF-15を選定しました。

山善 YKF-15

サイレンサーの構築

サイレンサーの内部には吸音材料を張るのですが、ここの吸音材料にはuxcellのポリウレタン製の凹凸型の吸音材料を採用しました。パンチカーペットも考えましたが吸音効果の向上を期待してこれを選択しました。値段は50cm×100cmでアマゾンで2500円ほどでコスパも良しです。

- フレーム:ワンバイフォー材

- 吸音材:uxcell ウェーブフォームデットナーマット

- パネル:12mm合板

サイレンサーの自作は比較的複雑なので、サイレンサーの自作を省略したい方は下記のような換気扇用の防音フードも存在しますので、お値段が4000~6000円程度と少しお高めですが、防音フードを採用しても良いかと思います。

また、ロスナイを採用する方でも防音フードと併用することで防音効果が高くなりますので、ロスナイとの併用もおすすめです。

吸気側は吸気専用のサイレンサーもダイケンさんから販売されておりますので吸気側にはこれを設置するのもありですね。非常にコンパクトなタイプです。お値段は100πのもので2500円程度とリーズナブルです。

扉の材料選定

フレームや構造躯体、壁面パネル、吸音材、遮音材は上記の通りですが、扉に特有の材料は下記に示す通りになります。

- 丁番:和気産業カラー角丁番 BK-488 102mm

- 扉鍵:丸棒ラッチ SH-LM BK45 大大

- 扉取っ手:フランス取っ手 クローム中

- 戸当り:ワンバイワン(18mm角)

- 隙間ガード:ダイソー高密度防音テープ15mm

扉の自作については下記にサイトにて詳細を紹介しておりますが、防音室の防音効果を最大限に発揮するには扉の微妙な調整がキーになります。

下記サイトでは扉の細かい調整方法も紹介しておりますのでご参照頂けますと幸いです。

【防音室自作!完全攻略】|費用・材料・施工ステップを詳しく解説!その5~防音扉の製作編~

自作防音室の材料選定のまとめ

防音室を構成する材料には各社から色々な素材が販売されておりますので、それぞれの特性を考慮して好みの材料を選んでいただければと思います。

私の場合はコスパと作業性を考慮し、下記の材料を選定しておりますのでご参照いただけましたら幸いです。

- 防音壁構造躯体の選定:赤松垂木材(ドア枠:ツバイフォー)

- 防音壁壁面材の選定:下地合板12mm、石膏ボード12.5mm(プラスターボード)

- 吸音材の選定:ダイケン 吸音ウール455、ニードルフェルト

- 遮音材の選定:ダイケン 遮音シート940SS

- 換気システムの構築:換気扇 山善(YKF-15)、吸音材 uxcell 吸音マット 50x100cm

なお、防音室自作の設計概要につきましては下記コンテンツにて記載しておりますので、防音室自作に関する全体の概要を把握したい方はご参照くださいませ。

【防音室自作!完全攻略】|費用・材料・施工ステップを詳しく解説!その3~設計編~

次回は防音室全体の設計についてコンテンツを配信したいと思います。これから防音室の自作を計画しているDIYお父さんの参考になればと思います。最後までご試読ありがとうございました。

コメント