防音室の天井の自作方法について解説いたします。天井自作時の注意点もいくつかありますのでチェックしてみてください。

防音室の天井の自作のポイントは??

構造は?

みなさんこんにちは。ぱぱさくです。前回は防音室製作の一番難所、防音扉の自作についてご紹介させていただきました。

さて、今回は防音室の天井の製作についてご紹介させていただきますが、天井の構造自体は防音壁と同一ですので難しいことは全くありません。ただ、大きな課題が一つだけあります。

それは重量のある天井を所定の高さまで持ち上げる、ことです。

一見簡単そうですが、実際にやってみるとかなり危険です。

人間の生体の構造上、胸のあたりまではある程度の重量物は持ち上げられるようになっているかと思います。重量挙げの選手でも胸のところまでは結構持ち上げられるはずです。

ただ、これ以上上の位置まで持ち上げるとなると話は別です。

胸以上の高さに持ち上げて、所定の位置に設置することはかなり困難で、一人では到底無理な作業になります。諸先輩方のブログやユーチューブでも天井は設置時に一番の難所が現れ、大人二人でもトラブルが発生していました。大抵はフラついて天井を落下させてます。

最悪の場合、破損しています。このトラブルを回避するための手段も今回はご紹介させていただきます。私も、大怪我寸前でした。。。

天井の自作手順

- 既存ウッドデッキのデッキの隙間埋め

- フレームの製作

- フレームと12mm合板の接合

- 遮音シート貼り

- ニードルフェルト貼り

- 吸音ウール貼り

- 石膏ボード貼り(4mm合板に変更)

- 天井まで持ち上げる!

天井の構成

天井部分は既存のウッドデッキのフレームやデッキが存在するため単純なようで意外と複雑です。単純に一枚の天井で構成できれば良いのですが既存ウッドデッキのフレームがあるため天井は天井1、天井2の二つに分割しました。

防音室の構成

既存ウッドデッキの隙間埋め

既存ウッドデッキにはデッキが付随していますので、このデッキを防音壁の一つとして利用できないかと考えました。当然、防音壁構造の天井も自作しますが、二重構造の防音壁の方が防音効果が格段にアップしますので、防音天井とウッドデッキの二重構造を試みました。

既存ウッドデッキの隙間

ウッドデッキ隙間の埋め方は、①スポンジマット、②コーキング の二重構造で施工しました。デッキ下からはスポンジマット、上からはコーキングで埋めました。

スポンジマットでの施工

コーキングはデッキの外観を損なわないよう黒色を選択しました。元々、デッキの隙間は黒く見えますので、黒色でコーキングすれば違和感がなさそうです。コーキングはしっかりマスキングしてから施工しましたよ。ノーマスキングで施工するほど自信なく。。

ウッドデッキのマスキング

素人ながら、マスキングをしっかりすれば綺麗にできました。

コーキング剤での隙間埋め

防音壁の二重構造は防音効果を格段に向上させるようです。壁と壁の間にある空気層が音の伝達を減衰させる効果があります。壁間の空気層は1cmでも大きな効果があるのでより、防音効果の向上を狙うのでありましたら、二重構造はオススメですよ。

防音天井の二重構造

防音壁二重構造とした空気層の効果については下記サイトにて詳しく説明されておりますのでご参照くださいませ。

参照サイト:防音の方法 《 音のエネルギーとdB 》https://www.annoise.com/sound/oto-s3.html

なお、天井の高さはウッドデッキまでの高さの関係もあり140cm程度です。

天井の自作

天井の自作自体は防音壁と全く同じですので単純です。フレームと合板を接合し、遮音材を貼り、吸音材を充填し、最後に石膏ボードを貼って、所定の位置まで持ち上げるだけ、、、のはずでした。

天井の構成部材

天井の設置トライアル

さあ、天井も完成したことですので、いざ設置です。。ちなみにこの天井の重量は40kgあります。到底、一人では持ち上がりません。容易に移動させることもできません。どうしたものか。。

お、奥さ~ん、手伝ってくだいさいませ~!

というわけで、奥さんにも何とか手伝ってもらい、防音壁①、②の上に設置するわけです。画像の矢印部分に天井①、天井②をはめ込みます。試しに天井①をちょっと持ち上げてみた、、持ち上がらない、、持ち上がる気がしない。。

しかし、気合を入れて、んぬおおおおおおおおおおおお~、う~ん、もうちょい、、ガッシャ~ン!!ドッスン!

防音天井の設置位置

私、、何とか生きていました。もう少しで①の隙間に天井がハマるところでしたが、私自身が天井の下敷きになりました。奥さんは無事でした。奇跡的に大怪我には至りませんでしたが、首を大きく痛めました。この作業はホントに危ないです。

諸先輩の天井揚げの作業を拝見させていただきましたが、やはり、落下させている方、多数でした。上記にも記載いたしましたが、人間の生体構造上、自分の胸よりも上に重量物を持ち上げるのは相当難しいです。

少なくても大の大人が3名は必要です。若しくは天井を小さなユニットに分割することをお勧めします。

天井再自作

とういわけで、天井が重すぎて持ち上がりませんでした。流石にこの重量でリトライアルはできませんでした。といいいますか、奥さんに再度持ち上げる作業を頼めませんでした。。。

一人でも持ち上げられる重量に改良するには選択肢は二つあります。

- ①天井を二つに分割する。

- ②天井を構成する石膏ボードを軽い素材に変更する(4mm合板)

単純に作業が簡単な方を選びました。②です。①はフレームを再度作製しないといけませんので手間が掛かります。②は石膏ボードを4mm合板に張り替えるだけです。

4mm合板への張替え

張替えは結構簡単で、重量も10kg以上軽くなりましたよ。石膏ボードに比べれば防音性能は劣ってしまいますが、天井は二重構造になっていますので軽量化を優先させました。

軽量化のおかげで何とか一人でも持ち上げられる重量になり、無事に所定の位置に設置できました~。

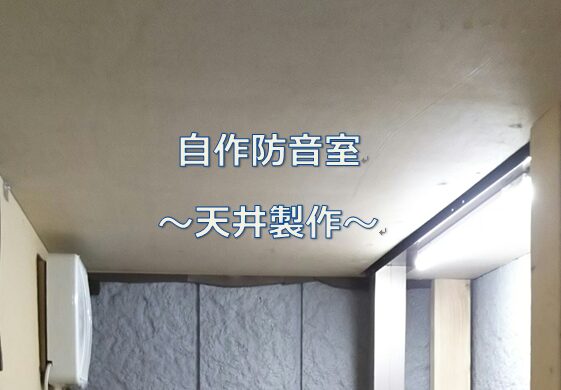

天井設置後の防音室内部

防音天井まとめ

防音天井のポイントは自作よりも何といっても安全に設置することです。

他の構成部材と違い持ち上げる作業が出てきますので、とにかく持ち上げる事ができるだけの重量に抑えること、若しくは複数人で作業することです。

- 天井は出来るだけ軽く(防音性能とのバランス)

- 天井一枚では重量が嵩む場合は二枚構成で

- 設置作業は複数人で(3人以上が望ましい)

防音天井は重量物ですので、とにかく安全第一です(経験者は語ります)。無理せずベストな防音室を自作いただけましたら幸いです。

今回は防音天井について紹介させていただきいました。次回は換気扇、及びサイレンサーの自作について紹介しますね。お楽しみに!

なお、防音室自作の全体概要を知りたい方は下記コンテンツに防音室自作の設計概要を記載しておりますのでご参照くださいませ。

【防音室自作!完全攻略】|費用・材料・施工ステップを詳しく解説!その3~設計編~

今回も、最後までご試読ありがとうございました。

コメント