皆さんこんにちは、ぱぱさくです。今回は自分でできる物置の組み立てのポイントコツについて解説します。そもそも物置の組み立てをやったことがない方は、「物置の設置は自分で出来るものかのか?」「業者に頼んだ場合の設置費用は?」、「自分で組み立てして失敗しないか??」などの疑問点があるかと思います。

私も業者に委託しようか、自分でやろうか悩んでいましたが、思い切って自分で組み立ててみました。

組み立て未経験の私が実際に物置を自分で組み立ててみて、大変だった作業、作業上のポイントなども交えて、組み立て方法を解説いたします。

特に基礎の施工は最も重要な作業になりますが、手順を知っていれば割と簡単に作業できましたので、基礎の施工は特に丁寧に解説しますね!

これから物置の組み立てを検討しているDIYお父さんの参考になりますと幸いです。

「物置の設置は自分で出来るものかのか?」「業者に頼んだ場合の設置費用は?」、「自分で組み立てして失敗しないか??」

野外物置のメリット

野外物置のメリット

●収納スペースの拡張

●収納物の盗難防止

●生活空間の整理整頓

野外用の物置は室内で保管していた季節用品、スポーツ用品や園芸用品、DIY工具など、なかなか室内には収納が難しい物を収納することができます。

特にサーフィンやスノーボードなどの特定のシーンのみ使用するが、置き場所が嵩張るものは大変重宝します。

私も長年、サーフィンとスノーボード用品の置き場所には悩まされ、新居を構えてから12年間、路頭に迷っていました。この度、娘が中学生となり、倉庫として使っていた娘の部屋を受け渡すことになったため一大決心して、野外物置の導入に踏み切りました~!

物置の選び方の要点は

【要点1】物置に入れるもので選ぶ

物置に入れるものとしては下記のようなものが考えられますよね。

①レジャー・アウトドア用品、②ポリタンク、③タイヤ、④日曜大工道具、⑤園芸用品、⑥自転車

物置に収納する際の注意点

- 物置の中に収納しても、物置の中では温度や湿気の影響を受けてしまいます。

- 温度や湿気の差に弱い衣類や写真などは野外物置は好ましくないでしょう。

- 物置の設置場所にもよりもますが、夏場であれば物置の内部は50℃近くまで温度が上昇します。

- 仮に断熱処理した物置であっても40℃程度までは上昇する可能性があるので食料品なども物置には適していないです。

物置の収納には温度や湿気の影響を受けないものを選定して収納しましょう。

また、自転車など必ずしも物置内部に収納する必要がないものは自転車置き場と併用できる物置もありますのでこちらもお勧めです。

【要点2】大きさや形で選ぶ

物置の使い方や収納する物によって適切な大きさと形を選ぶとよいです。

収納量が少なくても、車のタイヤのような大きな物は、高さや奥行きも考えたうえで物置を選ばなければなりません。

また、収納物が通年同じ場合や、シーズンものの場合など、使う方のライフスタイルに合う物置を選ぶのが良いです。

小型のモノでしたらベンチタイプの物置もありますので、外観が目立たない方が良い場合はベンチタイプを選ぶのも良いですね。

【要点3】素材やデザインで選ぶ

物置の素材はスチール製でカラーはホワイト、ベージュやグレーが一般的ですが、樹脂製の物置を発売しているメーカーもあり、ブラウンやグリーンなどナチュラルカラーも人気があります。

また、最近ではログハウスのような木製の物置も10万円程度で販売されているので、設置場所や使用目的、素材の特徴なども考慮して、目的に合ったものを選部と良いです。

【要点4】メーカー別で選ぶ

メーカーによる違いで物置を選ぶ場合は、メーカー毎の特徴を考慮することが大切になります。

また、メーカーによりサイズ感も微妙に異なるため、ご自身の希望するサイズ感で選ぶのも良いかと思います。

物置専門メーカーには長年の実績や保障面から、選択する際には安心感があります。イナバ、ヨドコウやタクボの3大物置メーカーに人気があります。

| メーカー | 良い点 | 悪い点 |

| イナバ | ・構造が頑丈 ・壁面にデザイン性がある(波板) ・カラーバリエーションが多い ・付属の棚がしっかりしている | 価格が高め |

| ヨドコウ | ・塗装がしっかりしている ・扉の下面にレールがない | ・付属の棚が充実していない |

| タクボ | ・付属の棚がしっかりしている ・扉の下面にレールがない ・価格が安めの設定 | ・カラーバリエーションが充実していない |

メーカー別の大まかな特徴としては、商品シリーズなどにもよりますが、イナバは鉄板が重厚ですので、頑丈さを求める場合はイナバがよいです。

個人的な感想としてはイナバの鉄板は平面ではなく凹凸のある波板になっているものも多いため、平面ののっぺりとした鉄板が物足りない方には、デザイン性のあるイナバが良いです。また、カラーバリエーションも多く、ブラウンやダークグレーなどのモダンな組み合わせも可能です。物置内部の棚の役割も重要ですので、イナバの棚は他のメーカーと比較して、標準で大き目のがっちりした棚が付属しているのも良い点です。因みに私は見た目の重厚さや、カラーリング、付属の棚のバリエーションを考慮してイナバの物置にしました。100人乗ってもだいじょ~ぶ!!

サビが気になる場合はヨドコウ、品質と価格のバランスが良いのがタクボです。

ヨドコウは元々は鋼板メーカーなので素材や塗装が得意で、サビに対する対策がよくなされています。タクボはイナバとヨドコウよりも同じサイズのもので比べるとお値段が安く設定されているように感じます。また、イナバと同じように付属の棚が充実しているのも良い点です。

【要点5】設置場所で選ぶ

この点は要点2の「大きさや形で選ぶ」にも共通することですが、郊外の一戸建てや、豪邸でない限り、自宅の敷地内に物置を設置する場合は割と設置場所は限られてくるかと思います。

特に家の外観を損なわないように目立たない場所に設置しようものなら、なおさらです。

上記にも記載しましたが、メーカーによって同じようなサイズ感のモデルは存在しますが、微妙にサイズは異なります。狭小地に設置する場合はこの微妙なサイズ感が、利便性に大きく影響してしまうかと思います。

例えば奥行140cmの場所に設置する場合、幅300cm前後のモデルを設置する場合、ヨドコウは奥行が80cm、イナバは95cm、タクボは85cmのモデルがあります。

この場合、設置場所に10cmの隙間を考慮すると通路として使える幅はヨドコウが140-10-80=50cm、イナバは140-10-95=35cm、タクボは140-10-85=45cmとなりますので、メーカーによって通路の幅が大きく異なります。

このため、通路にどのようなものを通すのかも考慮しながらメーカーを選ぶ必要がありますよね。

なお、今回、私は下記の幅約3m、奥行95cmのイナバ物置FS/フォルタFS-3009SFを購入いたしました。

設置場所

設置場所は特に狭小地の場合は要注意ですが、物置を設置する周囲に作業スペース+5~10cm程度が必要になります。

また、物置には屋根の出幅が5~10cm程度ありますので、特に境界線付近に設置する場合は屋根が境界線から出っ張らないように出幅を考慮して設置場所を確定しなければなりません。

設置場所には、住宅などと同じように基礎を作る必要があります。この際に基礎はブロックで十分です。基礎ブロックは傾斜の調整だけでなく、通気性や排水性をよくして物置が長持ちするようにします。

配管のつまりや配管工事メンテナンスが必要な場合に作業が出来なくなる可能性があるので雨水や排水のマスの上は避けましょう。

しかし、、私はどうしてもマスを避けることができず、、、、マスの上に設置しました。。。

設置場所の注意点

物置サイズ+作業スペース(5~10cm)が必要

設置場所にはブロックが必要。

雨水や排水のマスの上は避けた方が良いです。

全面開口タイプは間口スペースの確保。

物置を自分で組み立てる際の注意事項

いざ自分で物置を設置するとなると、いろんなことが心配になります。特にある程度サイズの大きな物置の場合は。。業者に依頼した方がよかったな、とならないために、注意事項についても紹介します。

物置に限らないことですが、建築に関わることは土台、基礎が命になります。

土台、基礎を適当にやると使い易さや、その後の耐久性にも影響します。

土台が水平でない状態で組み立ててしまうと、大抵扉にズレたり、組立作業中にバランスが取れず、接合できなかったり、うまく組み立てできても、使用中にガタツキが出たり。。。

正確な水平を調整する必要がある

物置を組み立てる場合は、目視ではなく、水平器や水糸などを使って正確に水平を調整します。水平がとれないと、不安定な土台の上に物置を置くので、ガタツキや歪みが生じ、耐用年数が短縮されます。また、扉にも歪が発生し、スムーズな開閉ができないなど、使い勝手も悪くなります。

なお、私の購入したイナバの物置には水平器は同封されておりましたが、比較的簡易なものでしたので、より正確な水平を求める場合は別途購入されることをお勧めいたします。

不具合を防ぐためにも、作業は丁寧に行うことをおすすめします。。組み立て途中で水平の不具合に気づくと、作業がやり直しになるので、かなり手間がかかってしまいます。

特殊な工具が必要な場合がある

台風や地震などの自然災害に対応するため、大型の物置に転倒防止用アンカー工事が推奨されます。アンカー工事を行う場合は、オールアンカーと呼ばれる固定用パーツが必要になります。また、オールアンカーを工事するためにはコンクリート用の振動ドライバーが必要になります。

【組み立てに必要な道具】

組み立てに必要な工具

- 軍手

- カッター

- スパナ

- ドライバ

- 脚立

- 水平器

- 電動ドライバ

※イナバ・ヨド・タクボ・ダイケンなど、一部のメーカーの商品には、水平器やドライバーなどが本体に付属しています。

組み立て手順

今回は私の方ではイナバの物置(FORTA FS-3009S)を購入しましたので、こちらのモデルを例に組み立て手順を解説いたします。

1.基礎施工

基礎ブロックの配置を確認

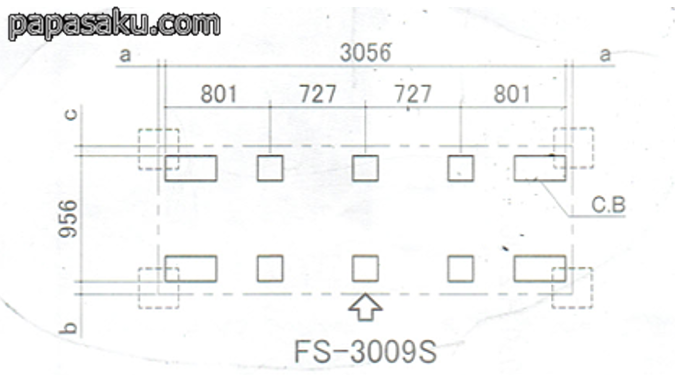

基礎施工にはブロックが必要になりますので、組み立て説明書に記載の基礎図面に従い、ブロックを設置します。必要なブロックについては基礎図面に記載されていますのでそちらを参照し、ホームセンターなどで購入しましょう。

図面上で□がブロック、点線が屋根のライン、矢印が扉面、a,b,cは屋根の出幅を示しています。この場合、a=52、b=97、c=77となります。

使用するブロックはCBブロックの100×190×390と100×190×190の2種類になります。何れも定番サイズなのでほとんどのホームセンターには常設しているかと思います。

組み立て場所の確認

ブロック配置を確認後、組み立て場所にブロック配置が問題なくできるか確認しましょう。上記にも記載いたしましたが、ブロック配置の周りには作業スペースとして5~10cmの空間を設けましょう。

また、ブロック配置図にも記載されているように屋根の出幅も5~10cm程度ありますので、境界線付近に組み立てる際は、屋根の出幅が境界線から出ないように注意します。

今回、私の場合は境界線付近の擁壁と自宅の外壁に挟まれた3m×1.4mのスペースに組み立てます。なかなか、十分なスペースを確保できなかったので、問題なく組み立て、使用できるか心配ではありました。。。

モルタル基礎の施工

また、ブロックを設置する際に水平なコンクリート平面に置ければよいのですが、たいていの場合はコンクリートには傾斜がついていることや、不安定な土壌面に設置することが多いので、土壌面の安定化や水平を取るために、ブロック下にはモルタルを敷く必要があります。

また、モルタルは素人の私には使いにくいので、今回は加水するだけで使えるドライモルタルを使い、更に練らずに使用する方法(設置後に水を加える方法)を採用してみました。

先ずは、基礎を置く場所を整地します。今回は基礎の約半分がコンクリート上、半分が砂利の上になりますので、砂利部分を整地します。

その後、ドライモルタルを粉のまま、数センチ盛ります。この際にはブロックを置いたときに、ブロックが安定して水平になるように、赤丸の部分のモルタルは少なめに盛りましょう。

この後に水を散布してもよいのですが、水を加えると割と早いタイミングで硬化してきて、ブロックの水平調整がやりにくかったので、私は粉の状態でブロックを置いて、水平調整が終わった後に水を散布した方が良いように感じました。

ブロック基礎の施工

先ほどの基礎モルタルを粉のまま、上に基礎ブロックを設置し、水平器とゴムハンマーを使って水平を調整します。

水平調整後は水を散布してドライモルタルを硬化させます。この時に水を散布すると少し水平がズレることがあるので、水を散布した後も念のため水平を確認した方が良いです。

水糸などを使って隣のブロック同士の高さを合わせながら、それぞれのブロックの水平を調整します。

基礎ブロックの完成です。ここまでの所要時間は凡そ3時間程度でした。基礎ができれば、組み立て作業の7割が完了したようなものです。後は説明書通りに組立てていくだけです。

土台組み立て

先ず、土台を組み付けるための取り付け版を、基礎ブロックの赤丸の4角に設置します。基礎を布基礎で施工した場合はアンカーボルトで固定しますが、今回は置き基礎なので固定はしません。

次に土台を組み付けます。手順は土台前・土台後(②)を土台取り付け板にかぶせ、その上に土台右・土台左(①)をかぶせてボルト(③)で本締めします。

この際にボルトの穴が2か所見えますが×印の方は次工程(柱の取り付け)で使いますので、ここでは〇印のところのみをボルト止めしてください。

同じ作業を4か所進めれば土台組枠の完成です。

根太の取り付け

上記の3本の根太のベロを土台前後の角穴に入れてボルトで取り付けます。

床パネル取付

①上記の床パネル前と床パネル2枚をはめ込みます。

②床を押さえながら床固定フック下記をコインやネジ板等を使い取り付けます。

床を押さえながらフックを回すとうまくいきますよ

フック取り付け場所は下図になります。

柱取付

柱後左右、柱前右、柱前左をそれぞれ土台の4隅に差し込み、先ほど残しておいた下図赤矢印2か所をボルトで取り付けます。

柱の取付完了~。

鴨居・桁後・妻板取付

①鴨居、桁後のベロを柱に引っかけ、ボルトで取り付けます。

②妻板右、妻板左のベロを同じ要領で柱に引っかけ、ボルトで取り付けます。

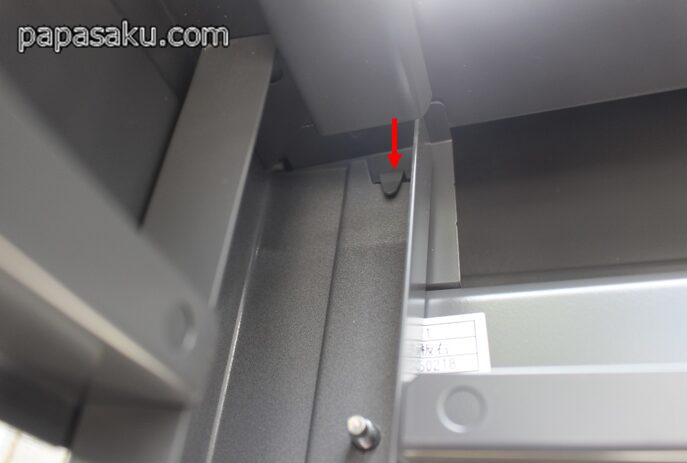

この時に下図のようにベロがしっかり内側に差し込まれているか確認ください。私は最初に適当にやりましたらベロが外側になってしまい、全く引っかかっていなかったです。

妻板左右のベロの取り付けも慎重に行いましょう。

壁パネル取付

壁パネル4枚を下図のように内側から柱後にボルトとネジ板で取り付けます。(ゆがみや倒れの防止になります。)

この時点では4角のみの取り付けとしてください。全部取り付けますと、屋根パネルの取り付け作業がやりにくくなります。(私は間違えて先に取り付けたせいで、一旦取り外しました)

なお、壁パネルに上下はなく、どのパネルの同一です。

ネジ板は縦方向用と横方向用で異なるので注意ください。縦方向用は雨水の侵入を防ぐためパッキン付きになります。

ネジ板の取り付けは細い穴から差し込んで、先端を抑え込んだ状態でもう一つの円形の穴にボルトで固定します。

壁パネル4枚の組み立てが完了です。

.屋根パネル取付

①屋根パネルを妻板左からつなぎ目をかみ合せてのせ、鴨居・桁後・母屋中にボルトで取り付けます。

②屋根パッキンを桁後と屋根パネルのつなぎ目に押し込みます。

屋根パネルには前後があり、穴のあいている方を後ろにしてください

屋根をかぶせる順番は小さい山に大きい山をかぶせていきます

下図の赤矢印の穴をボルトで固定します。

鼻隠し取付

①鼻隠し前、鼻隠し後を屋根にかぶせてボルトで取り付けます。

②壁パネルを「8.壁パネル取付」の●壁パネル組合せ図に従って全て取り付けます。

下図赤矢印の穴同士を接近させ、ボルトで固定します。

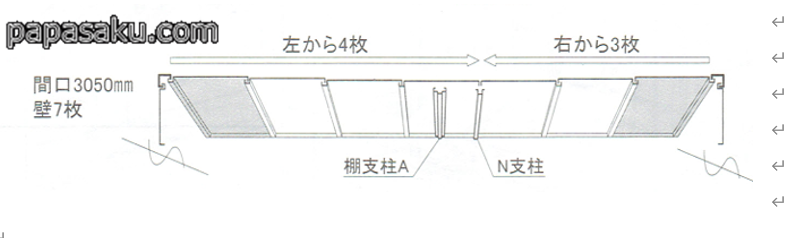

残りの壁パネルの取り付け

4角以外の残りの壁パネルを取り付けます。

壁パネルの組立順が違いますと、棚板が付かない・雨もりがする等の原因となります。

※ 部以外の壁パネルは、「12.鼻隠し取付」で取り付けてください。

鼻隠しがない真ん中の接合部は、下図の支柱で接合します。

扉取付

①正面パネル取付

正面パネルを柱前右(柱前左)に寄せて内側からはめ込み、底面、上面、縦面の赤丸部のボルトとネジ板で取り付けます。

正面パネル取付完了!

②扉左右の取付

扉左右の上部スライダーを下図の赤丸の鴨居のレールの長穴に差し込み、下部の戸車を土台のレールにのせて扉をはめ込みます。

棚の取り付け

下図赤丸の棚支柱を取り付けた後に棚を取り付けます。

完成

①外に出ているボルトにボルトキャップを取り付けます。

②柱前の角穴に鍵穴パッキンを取り付けます。

③部品箱内の機種シールを所定の位置に貼りつけます

物置の組み立てを業者依頼する場合の価格

業者に依頼する場合の組み立て費用は物置の大きさや設置する場所、転倒防止作業を行うかどうかによって変わります。一般的な家庭用のコンパクトなサイズは2万円前後から、大型のサイズでは30万円前後ものもあります。

組み立て委託の価格相場

設置工事費用:2~7万円前後

組み立て費用:1〜5万円前後

転倒防止工事:数千〜2万円前後

物置の組み立て所要時間

物置の組み立ては、組み立てる物置のサイズによりますが3m2 程度の物置で、DIYに慣れた方でしたらトータルでは1人作業でも1日あれば完了しそうです。

私の場合は基礎工事で3時間、組み立てで4時間で完了しました。DIYに不慣れな方でも2日あれば十分組み立てできるのではないでしょうか。

物置の組み立て作業の所要時間

DIYに慣れた方:1日(基礎半日+組み立て半日)

DIYに不慣れな方:2日(基礎1日+組み立て1日)

自分で組み立てる物置のポイントとコツ

以上、自分で組み立てる物置の手順を紹介しましたが、基礎の作業以外は説明書通りの単調な作業になります。意外と自分でもできるな~といった感想です。

あと、サイズの大きな物置の場合は2人作業が良いです。

作業上最も大事なのは基礎工事になります。組み立て作業は簡単にやり直しができますが、基礎はやり直せないですし、使い勝手や、作業性にも大きく影響する工程ですので、この作業は時間を掛けて丁寧に作業しましょう。

作業で大変だったところは、説明書をしっかり読み込まずに、組み立てたため、組み立て作業をやり直したことですね~。無駄なやり直し作業をやりたくない方は、作業前日には組み立て説明書と本コンテンツをよくお読み下さいませ。

物置組み立てのポイント

・組み立て説明書はじっくり読み込む

・基礎工事は慎重に、丁寧に

・基礎モルタルはドライモルタルが手軽でオススメ

・設置場所は作業スペース、屋根の出幅 5~10cmをプラスする

コメント